Stockage des données : définition, solutions et bonnes pratiques

90 % des entreprises identifient des lacunes critiques dans leurs capacités de stockage et 23 % d’entre elles soulignent un manque de protection inviolable des données, selon une étude réalisée en 2024 par DataCore. À l’ère du Big Data, l’information est devenue un actif stratégique. Son stockage n’est plus un simple enjeu technique, mais une condition essentielle de performance, de conformité et de résilience pour les organisations.

La sécurisation de la donnée est en effet un sujet critique, alors qu’une entreprise française sur deux a été victime d’une cyberattaque en 2024, selon les chiffres du CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique). L’adoption ducyberstockage, qui intègre les mesures de sécurité directement dans les outils de sauvegarde, est en forte hausse pour lutter contre les cybermenaces et répondre aux exigences réglementaires.

Quelles sont les solutions de stockage des données à disposition des entreprises ? Quelle option choisir pour allier sécurité, rapidité et flexibilité ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? Freelance-Informatique vous guide !

Qu’est-ce que le stockage des données ?

À quoi sert le stockage des données ?

Le stockage des données désigne l’ensemble des technologies, des supports et des méthodes permettant de sauvegarder des informations numériques de manière fiable, accessible et sécurisée, qu’il s’agisse de fichiers bureautiques, de bases de données, de logs ou fichiers journaux, d’images, de vidéos ou de données issues de capteurs connectés IoT (Internet of Things).

Le stockage des données a pour but de :

- Préserver l’information dans le temps, de quelques secondes à plusieurs décennies ;

- Permettre un accès rapide aux données pour les utilisateurs, mais aussi pour les applications et les outils d’analyse mis en place par les différents métiers de la data ;

- Assurer la sécurité et la confidentialité des données sensibles, telles que les informations personnelles ;

- Répondre aux exigences réglementaires, comme le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), qui impose certaines conditions de conservation, de traçabilité et de suppression de la donnée.

Le stockage est donc un maillon fondamental de toute architecture informatique ou data. Il conditionne la performance des applications, la qualité des recommandations émises par les analystes de données, ainsi que la réactivité et la pertinence de la prise de décision.

Les différents types de données

Dans l’écosystème Big Data, l’information récoltée est issue de sources très diverses : sites web, réseaux sociaux, API (Application Programming Interfaces), logiciels SaaS (Software as a Service), objets connectés, etc.

Les systèmes de stockage doivent ainsi s’adapter à la diversité des formats de données, alors que plusieurs types de data cohabitent au sein des mêmes environnements :

- Les données structurées : organisées en tables, notamment dans les bases de données relationnelles, elles sont faciles à indexer et à interroger ;

- Les données semi-structurées : il s’agit de fichiers XML, JSON ou encore de logs. Elles contiennent des balises ou des schémas partiels ;

- Les données non structurées : ces images, vidéos, textes ou fichiers audio nécessitent des environnements de stockage spécifiques, tels que les data lakes ou lacs de données.

Les enjeux actuels du stockage des données

Le volume d’informations générées chaque jour explose : selon l’étude Data Age 2025 publiée par IDC, la quantité mondiale de données stockées devrait dépasser les 175 zettaoctets en 2025.

Le stockage doit ainsi faire face à plusieurs défis majeurs :

- La scalabilité : pouvoir adapter les capacités du système instantanément ;

- La performance : accéder rapidement aux bonnes données, même à grande échelle ;

- La sécurité : protéger les actifs de données contre les pertes, les fuites et les intrusions ;

- Le coût : trouver un équilibre entre performance et prix ;

- La durabilité : garantir la lecture des données à long terme, sans dégradation.

Pour optimiser l’efficacité des systèmes de stockage, une approche smart data doit également être adoptée. Cette stratégie propose de privilégier la fiabilité et l’exploitabilité des données à leur simple accumulation, en les triant à la source pour éviter toute lenteur ou perte financière.

En fonction des besoins de chaque organisation et du contexte métier qui l’entoure, plusieurs solutions de stockage et de sauvegarde de l’information sont disponibles : local, cloud, hybride, orienté fichier, objet ou bloc. Le Data Engineer, ou ingénieur data, sélectionne l’option la plus adaptée.

Les différentes solutions de stockage des données

Il n’existe pas une méthode unique pour stocker les données, mais plusieurs options techniques à choisir en fonction de la capacité dé stockage attendue, de la nature de la data, des formats stockés et des besoins métiers.

Le stockage local

Le stockage local désigne les solutions physiquement hébergées dans les locaux de l’entreprise, sans passer par le cloud. On parle alors de stockage sur site ou on-premise. Ces systèmes permettent un contrôle total sur les données, mais nécessitent des compétences internes pour la maintenance, la sécurité et les sauvegardes.

Il existe plusieurs types de stockage local, sur des disques physiques ou des serveurs en ligne :

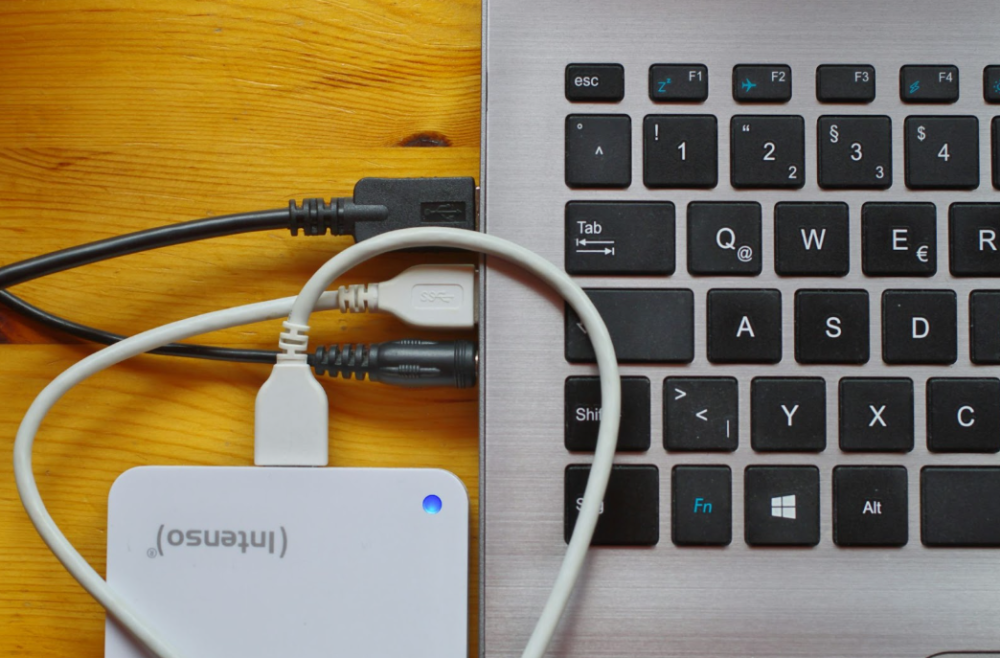

- HDD (Hard Disk Drive) ou disque dur magnétique : économique, il est adapté aux archives ou aux données peu sollicitées. Sa vitesse de lecture et d’écriture est limitée. C’est un dispositif externe connecté par USB (Universal Serial Bus) à un ordinateur ;

- SSD (Solid-State Drive) ou disque statique à semiconducteurs : plus rapide et plus fiable, il est aussi plus onéreux. Il est recommandé pour les bases de données ou les fichiers critiques à accès fréquent ;

- NAS (Network Attached Storage) : ce serveur de stockage en réseau est un appareil autonome qui peut se connecter à un réseau privé ou professionnel via Internet. C’est une solution simple et populaire auprès des PME (Petites et Moyennes Entreprises) ;

- SAN (Storage Area Network) : ce réseau de stockage à haute vitesse est plus coûteux et complexe. Il est adapté aux grandes entreprises ayant des besoins de performance élevés ;

- Stockage sur bande : utilisé pour l’archivage à long terme, son prix est relativement faible et il fait preuve d’une grande fiabilité.

Le stockage cloud

Le stockage cloud repose sur des services hébergés par des fournisseurs comme AWS (Amazon Web Services), Google Cloud, Microsoft Azure ou OVHcloud. Les données sont stockées à distance et accessibles via Internet.

Le cloud favorise l’accessibilité des données et la collaboration à distance, tout en réduisant les risques de pertes à l’aide des dispositifs de sécurité mis en place par l'hébergeur. Grâce à des systèmes de réplication des données et de sauvegardes automatiques, la résilience du système d’information est décuplée.

Ce système de stockage permet également une certaine adaptabilité et une optimisation des coûts. Les dépenses sont en effet uniquement engendrées par les données réellement stockées.

Il existe plusieurs types de stockage cloud :

- Le stockage orienté objet, idéal pour les données non structurées telles que des images, des vidéos, des sauvegardes ou des logs ;

- Le stockage par blocs, très performant et adapté aux machines virtuelles ou aux bases de données ;

- Le stockage de fichiers, qui consiste à partager des documents à l’échelle d’un réseau et se rapproche du fonctionnement d’un NAS.

Le stockage objet est aujourd’hui la solution dominante au sein des architectures data modernes, en raison de sa grande souplesse et de son faible coût à grande échelle.

Le stockage hybride

Le stockage hybride combine les infrastructures locales et cloud, permettant aux entreprises de garder le contrôle sur certaines données tout en bénéficiant des atouts du cloud.

L’avantage premier de cette démarche est la flexibilité accrue qu’elle apporte concernant la gestion des données : la data sensible reste sur site, alors que les informations moins vulnérables migrent vers le cloud. Cette approche permet également l’optimisation des coûts, en réservant le cloud aux sauvegardes ou à l’archivage de données.

En outre, le stockage hybride diminue le risque de vendor lock-in, c’est-à-dire de dépendance d’un client envers un fournisseur. Dans cette situation, l’entreprise qui utilise un service cloud est contrainte de continuer à l’utiliser, car il lui est impossible de changer de prestataire en raison d'incompatibilités technologiques ou d’obstacles réglementaires et organisationnels. Opter pour le stockage hybride permet de gagner en liberté en ne reposant pas uniquement sur un écosystème cloud.

Les bases de données

Les bases de données sont des systèmes de stockage conçus pour organiser, rechercher, manipuler et sécuriser des données structurées ou semi-structurées. Elles sont manipulées à l’aide d’un gestionnaire de base de données, aussi appelé SGBD (Système de Gestion de Base de Données).

Il existe deux grandes familles de bases de données :

- Les bases relationnelles, fondées sur le langage SQL (Structured Query Language), au sein desquelles les données sont organisées en tables reliées entre elles. Parmi les systèmes les plus connus, on retrouve MySQL, PostgreSQL ou Oracle ;

- Les bases NoSQL (Not Only SQL), adaptées aux données non structurées ou modifiées en temps réel, ainsi qu’aux très grands volumes d’informations. MongoDB, Cassandra ou Redis figurent parmi les options les plus populaires.

SQL vs NoSQL : quel type de base choisir ? Tout dépend des besoins spécifiques de l’entreprise, de la nature des données et des exigences techniques présentes. Là encore, des approches hybrides existent, où les bases de données relationnelles et non relationnelles cohabitent.

Les data warehouses et les data lakes

Afin de rendre les informations exploitables par les spécialistes de la data comme le Lead Data Scientist ou l’analyste Big Data, les Data Engineers construisent des data pipelines, chargés de collecter, de transformer et d’acheminer les données vers des espaces de stockage.

Selon les spécificités du système et des informations stockées, l’ingénieur data peut choisir parmi deux types d’architectures de stockage :

- Le data warehouse ou entrepôt de données, espace destiné aux données structurées et optimisées pour les requêtes analytiques ;

- Le data lake ou lac de données, gisement de données brutes capable d’ingérer tout type de data, même non structurée. Son utilisation est adaptée au machine learning ou à l’archivage.

De plus en plus d’organisations adoptent une approche lakehouse, qui combine la souplesse du data lake et les performances du data warehouse, grâce à des moteurs comme Databricks Delta Lake ou Apache Iceberg.

Quelles sont les bonnes pratiques pour le stockage des données ?

Une stratégie de stockage des données structurée, économique et sécurisée est devenue indispensable pour les organisations, non seulement pour se tourner vers des pratiques data-driven, mais aussi pour sauvegarder leurs ressources de manière sécuritaire, tout en assurant leur conformité aux normes en vigueur.

Choisir le bon type de stockage

Le choix du support de stockage dépend du volume de données, de leur fréquence d’accès et de leur criticité. La taille de l’entreprise, les exigences sectorielles et les usages métiers sont aussi à prendre en compte pour sélectionner le support de sauvegarde le plus adapté.

- Pour les petites entreprises, un système NAS, associé à la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de cybersécurité et de résilience de la donnée, suffit ;

- Si un fort besoin de scalabilité est présent, ou si les usages à distance sont majoritaires, l’adoption de solutions cloud peut être envisagée ;

- Les organisations manipulant des données très sensibles sont encouragées à choisir l’approche hybride, pour combiner la flexibilité du cloud et la sécurisation des systèmes on-premise ;

- Pour l’archivage et les sauvegardes rarement consultées, un disque dur externe ou un stockage sur bande conviennent, en fonction de l’espace mémoire exigé.

Optimiser les coûts

L’erreur fréquente est de vouloir conserver indéfiniment toutes les données, alors que les coûts de stockage augmentent avec la volumétrie. Voici quelques bonnes pratiques à adopter pour modérer les dépenses :

- Trier régulièrement les données obsolètes ;

- Automatiser l’archivage sur des stockages à long terme (bande, offres cloud low cost comme Amazon S3 Glacier) ;

- Utiliser des logiciels de gestion du cycle de vie des fichiers ;

- Éviter les doublons, les sauvegardes excessives ou les versions inutiles dans une démarche smart data ;

- Allouer la ressource la plus coûteuse aux données critiques.

Garantir la sécurité des données

Qu’elles soient stockées sur un disque externe, sur un serveur ou sur le cloud, les données doivent être protégées contre les pertes, les vols et les intrusions. En 2024, la France a connu une hausse record du nombre d’attaques informatiques, touchant tous les secteurs. La prolifération des objets connectés et l’essor du cloud computing ont élargi la surface d’exposition des organisations.

Certaines mesures peuvent être prises par les équipes data pour sécuriser les données :

- Chiffrer les informations sensibles, au repos comme en transit ;

- Activer l’authentification forte sur les comptes cloud et les appareils ;

- Planifier des sauvegardes automatiques sur des supports distincts ;

- Sécuriser l’accès physique aux dispositifs locaux ;

- Procéder à la mise à jour fréquente des logiciels sur chaque ordinateur connecté au réseau pour éviter les failles de sécurité.

Assurer la conformité réglementaire

La multiplication des cyberattaques s’accompagne d’un durcissement de la réglementation relative à la conservation des données, pour assurer leur protection et ne pas attenter à la vie privée des utilisateurs.

Toute entreprise manipulant des données personnelles ou sensibles doit respecter des obligations légales :

- Le RGPD, réglementation européenne majeure, impose une durée de conservation, un droit à l’effacement et une traçabilité des accès ;

- Certaines informations, notamment dans le domaine médical ou bancaire, doivent être hébergées sur des serveurs certifiés ;

- Il est recommandé de tenir un registre de traitement des données afin d’être en mesure de prouver où, comment et pour quelle durée elles sont stockées.

Audit, traçabilité et contrôle des accès constituent ainsi des fonctionnalités clés des outils de stockage des données en 2025.

Faire preuve de scalabilité

En informatique, la scalabilité désigne la capacité d’un système à s’adapter à un accroissement de la demande tout en maintenant ses fonctionnalités et ses performances. L’expansion croissante du volume de mégadonnées émises et stockées oblige les entreprises à privilégier la flexibilité pour le stockage de la data. Elles doivent ainsi :

- Choisir des solutions capables de s’adapter à l’augmentation du trafic et des volumes ;

- Préférer des formats ouverts et interopérables pour éviter le piège du vendor lock-in ;

- Prévoir des mécanismes de migration ou d’export en cas de changement d’environnement ou de logiciel ;

- Assurer la portabilité des données pour renforcer leur agilité.

FAQ sur le stockage des données

Quelle est la différence entre un data lake et un data warehouse ?

Un data lake est un espace de stockage qui accueille des données brutes, structurées ou non, telles que des fichiers JSON, des vidéos ou des logs. Cette option est idéale pour l’analyse exploratoire des données ou le machine learning.

Un data warehouse stocke quant à lui des données structurées et nettoyées, prêtes à être interrogées par les équipes data avec des outils de Business Intelligence (BI). Il est optimisé pour la performance analytique et permet de produire des tableaux de bord ou des supports de data visualisation à destination des directions métiers.

Le cloud est-il toujours la meilleure solution de stockage des données ?

Non, pas toujours. Le cloud offre des avantages indéniables : scalabilité, disponibilité, coûts à l’usage, services managés. Cependant, il ne s’agit pas de la solution idéale pour la gestion de données très sensibles, notamment dans le domaine de la banque, de la santé ou de la défense. Pour un volume d'informations faible et stable, une infrastructure locale ou hybride peut également être plus adaptée.

Existe-t-il des freelances spécialisés en stockage des données ?

Oui, de nombreux indépendants travaillant dans le domaine de la data sont spécialisés dans la conception, l’optimisation et la sécurisation d’infrastructures de stockage. Ils interviennent en entreprise dans le cadre d’une mission freelance, notamment pour accompagner une migration vers le cloud, la mise en place de data lakes, la gestion des sauvegardes ou encore la mise en conformité au RGPD.

Pour contacter des profils d’experts répondant à leurs besoins, il est conseillé aux entreprises de se rendre sur une plateforme freelance comme Freelance-Informatique, permettant la mise en relation avec des professionnels qualifiés.